寿司偉人伝③江戸一番の贅沢寿司「松ヶ鮨」と堺屋松五郎

今や日本の食文化を代表する江戸前寿司。

前回はその江戸前寿司の創始者として知られる華屋与兵衛を紹介しましたが、実はもう一人江戸前寿司の創始者と称される人物がいます。

それが堺屋松五郎または柏屋松五郎として知られる松五郎です。

松五郎が創業した「松ヶ鮨」は江戸で最も贅沢な寿司として知られ、多くの寿司屋に影響を与えたといわれています。

今回は前回の華屋与兵衛に続き、江戸で新たな寿司文化を生み出したといわれる堺屋松五郎(柏屋松五郎)と「松ヶ鮨」についてご紹介したいと思います。

堺屋松五郎と松ヶ鮨の誕生

江戸三大鮨の一つとされる「松ヶ鮨」は1830年頃に、深川地区(現在の錦糸町や浅草橋あたり)の安宅六間堀で、堺屋松五郎によって創業されたとされています。

堺屋松五郎の出生は謎が多く、あまり明らかではありませんが、泉州堺(大阪府)出身で大阪から江戸に進出したともいわれています。

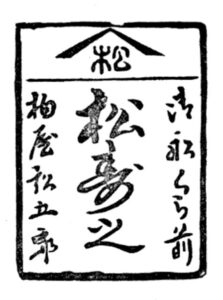

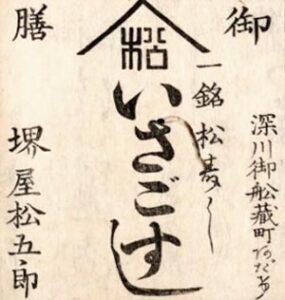

本名は1926年に発刊された『川柳江戸名物』には「柏屋松五郎」と別の名前で記されている一方で、江戸時代に発刊された『江戸買物独案』には「堺屋松五郎」と記されていたりします。

堺屋松五郎自身についての文献はあまり残されてないですが、松五郎が創業した「松ヶ鮨」については多くの文献が残されています。

江戸時代のガイドブックである「江戸買物独案」に記載されている内容では、正式な屋号は「砂子鮨(いさごずし)」となっており、松五郎の名前や有名な「安宅の松」などから「松」をとって「松ヶ鮨」「松の鮨」「松鮓」、地域の名前から「安宅の鮓(あたかのすし)」などと呼ばれていたとされています。

いずれにしても、「松ヶ鮨」は創業当初の頃から、寿司の中に1朱銀を入れて客に配ったり、金に糸目をつけずに贅沢な材料を吟味したりするなど、当時の江戸で最も贅沢な寿司屋として名を馳せ、多くの寿司屋に影響を与えたとされています。

「松ヶ鮨」が繁盛したワケ

「松ヶ鮨」が繁盛した理由は、もちろん味や見た目の豪華さなどもありますが、場所による部分も大きかったと考えられます。

例えば、『江戸名物詩』には「本所一番の安宅鮓、高名当時並ぶべきもの無し。権家の進物三重の折、玉子は金の如く、魚は水晶の如し」といった内容の文があり、「松ヶ鮨」の豪華さについて述べられています。

当時、「松ヶ鮨」のすぐ近くの本所向島に将軍・徳川家斉のお気に入りの中野播磨守の邸があり、中野播磨守に取り入ろうとする人々が贈り物として「松ヶ鮨」を利用したであろうと考えられています。

ちなみに、この進物の値段は上の文に出てくる「三重」より下の「二重」のランクで3両程度だったとする資料も残っています。

1両は時期にもよりますが、大体4万円が目安なので、なんと12万円ということになります。

「松ヶ鮨」がいかに当時の大衆には届かないものだったことがわかりますね。

現代でも12万円のお寿司はなかなかないので、当時の権力者や富裕層のバブリーさが伝わってきます。

他にも「松カ鮓 一分ぺろりと 猫がくひ」という川柳もありますが、この猫は「松ヶ鮨」の目と鼻の先にある回向院前の岡場所の遊女のことで、遊女がおそらく客の奢りであろう金1分(1/4両なので大体1万円目安)もする高級寿司をペロリと食べてしまう様子をうたっています。

「松ヶ鮨」繁盛の理由には、こうした時の権力者への貢ぎ物や遊女たちへのご馳走としてよく使われていたことが背景にありそうですね。

江戸一番の贅沢寿司「松ヶ鮨」

このように、「松ヶ鮨」は現代からは想像しがたいほどの贅沢な寿司だったわけですが、その様子は江戸時代中期から幕末までに刊行された川柳の句集『柳多留(はいふうやなぎだる)』からもわかります。

「おはしたの口へはいらぬ松の鮓」という川柳では、おはした(雑用をする女性)など普通の市民は「松ヶ鮨」を食べることができないと詠まれていたり、「そろばんづくならよしなんし松ヶ鮓」と”松ヶ鮓でも落とすことができないわよ”という遊女の心意気が書かれていたりと、「松ヶ鮨」がいかに高級な寿司で、遊郭遊びなどでよく利用されていた様子がわかります。

歌川国芳による大判錦絵「縞揃女弁慶 松の鮨」には、「幼な子もねだる安宅の松か鮓」といった文と共に「松ヶ鮨」の寿司が登場しますが、興味深いのはエビの握り寿司だけでなく、玉子の巻き寿司や鯖の押し寿司も描かれていることで、江戸前の握り寿司だけでなく押し寿司なども一緒に提供されていたようです。

三代歌川豊国も「松ヶ鮨」を題材に浮世絵を描くなど(当特集の表紙絵)、当時の人気浮世絵師たちが競って題材として取り上げるほど、「松ヶ鮨」は話題性のある華やかな寿司屋だったことがわかります。

天保の改革による試練

こうして「松ヶ鮨」は創業後、江戸の富裕層と権力者・遊女などの間で評判を博し、浮世絵にも登場するなど、贅沢さと華やかさで人々の間で話題となりました。

しかし、一方でその贅沢さが時の政治的な風潮と衝突することになります。

1841年に将軍家斉が逝去すると、老中・水野忠邦が天保の改革を断行したからです。

これは風紀の乱れと見なされた贅沢を取り締まるためのもので、「松ヶ鮨」のような高級寿司屋も当然処罰の対象にされたのです。

こうして、「松ヶ鮨」は、高級感を際立たせる品々を多く提供しているという理由から、倹約令に違反するとみなされ、堺屋松五郎や華屋与兵衛は手鎖の刑に処されてしまいます。

この時、二人だけでなく200近い寿司屋が処罰されたとされています。

また、先ほど登場した「松ヶ鮨」の繁盛に貢献したであろう豪奢な生活ぶりで知られる中野播磨守も水野忠邦によって領地没収・別邸取り壊しの処分を受けて没落し、家斉時代の絢爛な文化の恩恵を受けた「松ヶ鮨」や寿司業界は、水野忠邦が失脚するまで不況を迎えることになります。

堺屋松五郎は江戸前寿司の創案者?

江戸前の握り寿司の創案者は「與兵衛鮓」の華屋與兵衛という説が一般的ですが、華屋與兵衛と並んで「松ヶ鮨」の堺屋松五郎が握り寿司の創案者とされるのは、その様子が文献などで散見されるからです。

例えば、1830年に刊行された江戸時代後期の風俗などについて書いた随筆『嬉遊笑覧』には「文化の初め頃に、深川六軒堀に松が鮓が現れて、世の中の寿司屋が一変する」といったような内容が書かれており、「松ヶ鮨」が江戸中の寿司屋に大きな影響を与えていた様子が書かれています。

また、『江戸名物詩』に「此松のすしは握りすしの初めなるも、昔時押すしの形を存せんとの意か、一人前の盛り皿の中に、必ず押すしを交せり」という記述があります。ここでは「松ヶ鮨」が握りすしの初めである可能性を表しています。押し寿司も積極的に販売していた様子もわかり、興味深いですね。

もちろんこういった記載は時に誤りもあるので、これだけで創案者かどうかを断定することはできませんが、「與兵衛鮓」と並んで世間に名を轟かせていた名店というのは間違いなさそうです。

おわりに

いかがでしたか?今回は華屋與兵衛と並ぶ、江戸時代の寿司業界の巨人・堺屋松五郎を紹介しました。

現代の我々には想像しにくいほど高級な寿司でびっくりしましたね。

現在、堺屋松五郎の「松ヶ鮨」はすでにありませんが、「松ヶ鮨」で若い頃に修業し、1868年に能登で寿司屋を開いた「七尾 松乃鮨」という堺屋松五郎のお弟子さんの店が残っており、浮世絵にも登場した徳川家斉にも献上されたという玉子巻きを食べることができます。

時の将軍も舌鼓を打ったという豪華絢爛な寿司。

ぜひ機会があれば食べてみたいものですね。